自動車製造で多く見かける期間工の募集。求人内容だけでは、どんな仕事をするのかはなかなか分からないものです。でも「正直、楽な仕事を担当したいな」と思ってしまいますよね。

ここだけの話ですが、自動車製造の現場では「楽な仕事」と「楽ではない(ハズレの)仕事」があるのが現実です。そこでこの記事では、どの工程(仕事)が楽で、どの工程がそうでないかをこっそりお教えします。また、仮にハズレの工程を任された時の対処法もお伝えしますので、参考にしてみてください。

期間工って何?

「そもそも、期間工ってどんな働き方なの?」なんて今更聞きづらいですよね。簡単に言えば、以下のような働き方になります。

<期間工とは>

|

契約期間は最大で2年11ヶ月で、だいたい半年から1年ごとに契約が更新されます。「でも、派遣社員とはどう違うの?」と疑問に思いますよね。派遣社員は派遣元企業に雇用されるのに対して、期間工は就業先である工場やメーカーに直接雇用されます。

またライン工ともよく勘違いされがちですが、ライン工は単純にライン作業を担当する人のことを指していて雇用形態のことを言っているのではありません。

期間工は配属先によって仕事内容が異なる

期間工は、担当工程が細かく分かれています。なので各工程によって作業も異なるのが特徴です。ここでひとつの例として、自動車製造の工程を見てみましょう。

| 工程の種類 | 各工程の名前 | 仕事内容 |

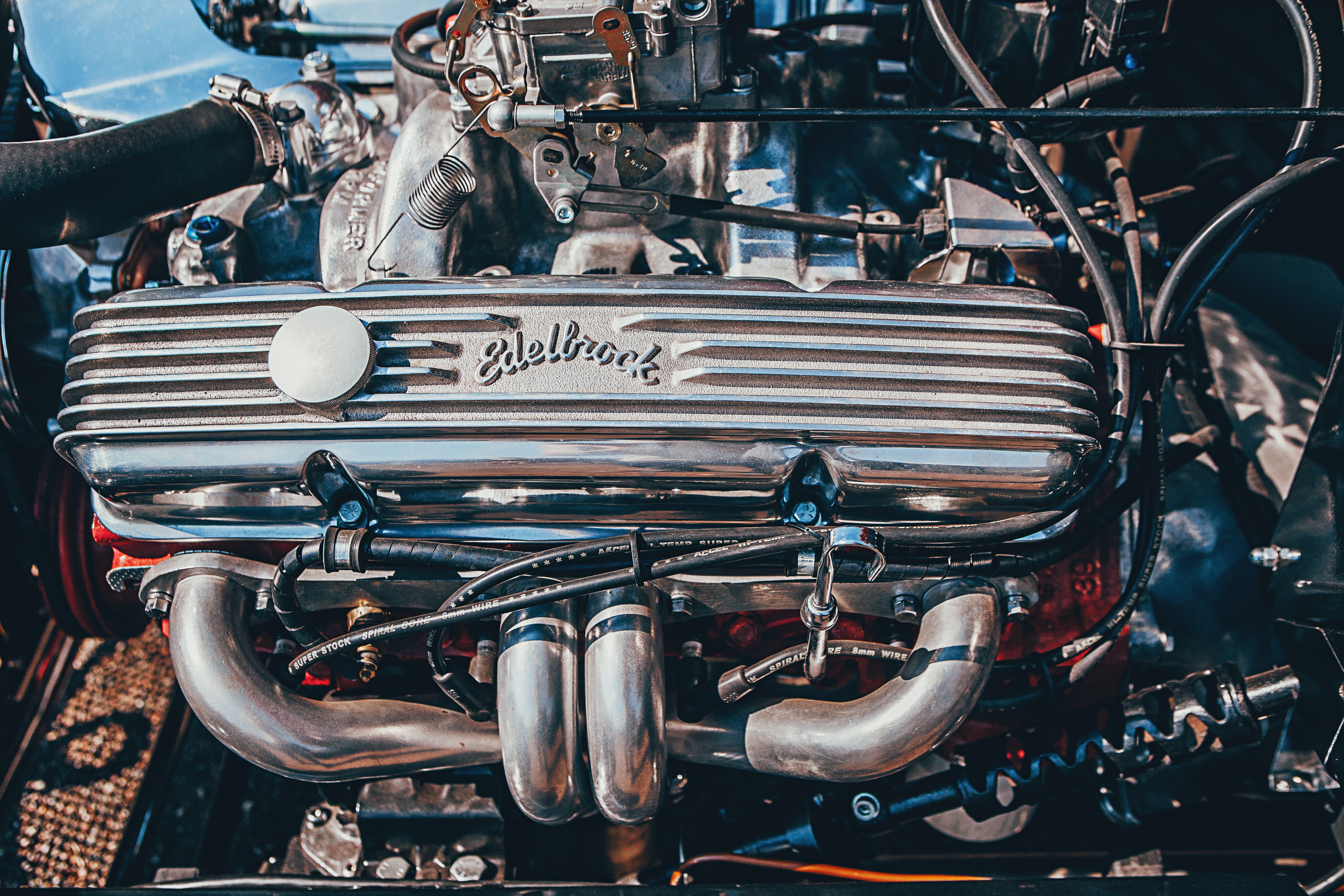

| エンジン・シャーシ系 | 鋳造(ちゅうぞう) | 金属を溶かしてエンジン部品や足回り(シャーシ)の部分を作る。 |

| 鍛造(たんぞう) | 加熱した鋼材をプレスしてエンジン部品や歯車・シャフトを作る。 | |

| 機械加工・組付け | 鋳造(ちゅうぞう)と鍛造(たんぞう)で出来上がった部品を組み立てる。 | |

| ボディー系 | プレス | 鋼版(こうばん)をプレスで加工してボディー用パネルを作る。 |

| ボディー溶接 | プレス工程で出来上がった部品を溶接と手作業で組み付ける。 | |

| 塗装 | ボディーに塗装を施す。 | |

| 部品系 | トリム工程 | 自動車の内部にドアトリムなどの内張り部品を取り付ける。 |

| シャーシ工程 | 車体に足回り(シャーシ)を組み付ける | |

| ファイナル工程 | 検査や車内シートの取り付けを行う。 | |

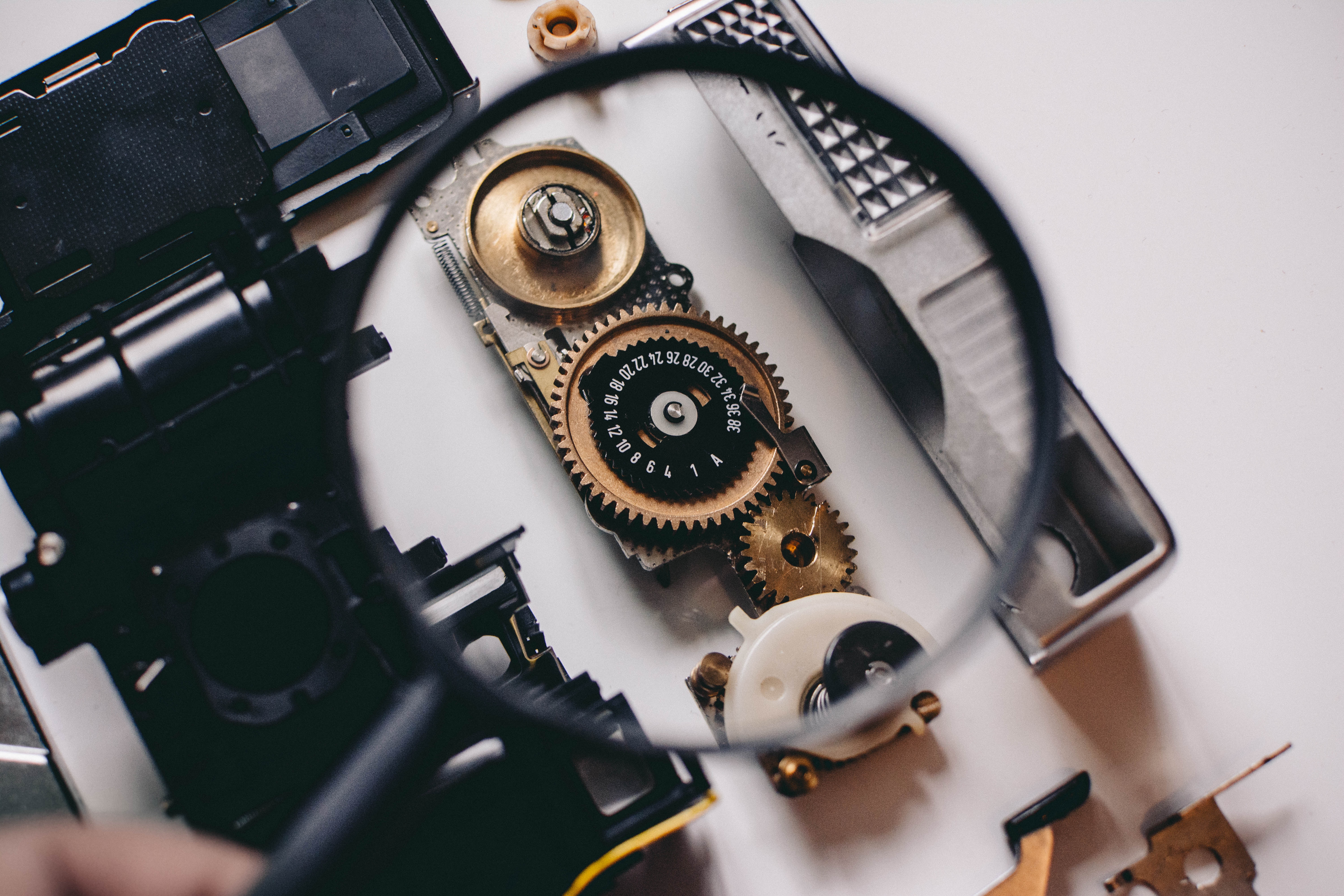

| 最終検査 | 検査 | 最終的に出来上がった自動車が正常に動くかを検査する。 |

| 物流・運搬 | 完成した自動車ないし、部品を運搬する。 |

一台の自動車を作るのに、これだけの工程があるのです。そしてもちろん、仕事内容に合わせて業務の難しさ、楽さも変わります。

| 楽な作工程/ハズレな工程 | 工程名 |

| 楽な工程 | 検査 |

| 運搬 | |

| 鋳造(ちゅうぞう)・鍛造(たんぞう) | |

| 機械加工(プレス・エンジンシャーシ系の機械加工・組付け) | |

| ハズレな工程 | 組付け(トリム工程・シャーシ工程) |

それぞれについて、詳しく見てみましょう。

当たり工程その1「検査」

自動車製造を経験した方に楽な工程を聞いてみたところ、最も多くの方が「検査」と答えていました。

仕事内容は完成した製品のライトやアクセル、ブレーキ、排気ガスなどの外見確認や動作確認です。まず所定の場所に完成した自動車を停め、床を振動させて自動車から異音が出ないかを確認。もし異音がすればそれはネジがきちんと締められていなかったり、部品の取り付けが甘いということです。その際は手直しを行う場所まで自動車を移動させます。期間工の仕事はここまで。実際の手直しは社員が行います。

期間工は検査作業のみ行い、肝心な作業は社員が行うため、作業がシンプルで、重いものを持ち上げることもありません。体力自慢、筋力自慢ではない方、複雑な作業に対して不安を抱く方も、安心して仕事に取り組めそうです。

当たり工程その2「運搬」

「検査」の次に楽な工程が「運搬」とのこと。というのも、必要な部品はエレカー(電動で動くミニカー)に載せて運ぶので、身体的な負担が軽いからです。ただし、ライン作業を効率的に行うため着実に部品を届けなくてはなりません。そのために部品がどの程度ストックされているかや各部品をどのラインに運ぶかを頭に入れておく必要があります。

コツを掴むまでは大変ですが、一度慣れてしまえばスムーズに運搬できるようになるのだとか。それにライン作業よりもスピードが求められないので「時間に追われながら作業をするのが苦手だ」と感じる方には向いている工程なのだそうです。

また、屋外ではフォークリフトを使った運搬作業もあるので「どうしても運搬工程に配属されたい!」という方は事前にフォークリフトの免許を取っておけば希望どおりに配属される可能性も上がるでしょう。それにフォークリフト免許は自動車製造に限らず、様々な製造業で必要とされる免許なので、取得しておいて損はありません。

当たり工程その3「鋳造(ちゅうぞう)・鍛造(たんぞう)」

鋳造(ちゅうぞう)も鍛造(たんぞう)も、高温の作業場で業務にあたります。一見すると大変そうな業務ですが、基本的な作業は機械やロボットが行うとのこと。期間工の主な作業は、出来上がった製品や部品を検査するなど、補助的な業務がメインです。力仕事もなく、作業の流れさえ覚えてしまえば比較的楽に取り組めます。

当たり工程その4「機械加工」

お気づきの方もいるかもしれませんが、実は自動車製造は機械が行う工程も多いのです。つまりプレス工程や、エンジン・シャーシ系の組付けも機械が行うので、比較的楽ということ。

機械が担う作業も多いと思えば、自動車製造の期間工にチャンレンジするハードルも下がりますよね。

ハズレ工程は「組み立て」

とはいえ、全ての工程が楽というわけではありません。自動車製造の期間工経験者に伺った所、最もハードな工程として挙げられるのが組み立てでした。

組み立てには、大きく分けて

- トリム工程

- シャーシ工程

- ファイナル工程

の3つがあります。特にトリム工程とシャーシ工程がきついとのこと。トリム工程では、ラインに流れてくる自動車に次々と部品を取り付けなければならないので、スピード勝負になります。しかもミスも許されないので、体力的にも精神的にも大変だと感じる方が多いのだとか。さらに自動車内部に入って中腰で作業するので、体のあちこちが凝ってしまうことも少なくないそうです。

シャーシ工程は自動車の足回り(シャーシ)を組み付ける工程です。車体を見上げて行うので、長時間無理な姿勢を強いられます。ここでもやはり「体が凝って辛かった」という声が寄せられました。

もしも外れ工程に配属されたら?

「楽な工程と、ハズレの工程は分かったけど、もし自分がハズレの工程に配属されたらどうしたらいいの?」と不安になってしまいますよね。

ただご安心ください。どういった工程に配属されても、いきなり難しい仕事を任されるという事態はほとんどありません。まず配属が決まったら、ベテラン社員や先輩の期間工がしっかり指導を行います。1〜2週間程度は先輩社員が指導を行いつつ仕事を覚えてもらい、慣れてきたら独り立ちするイメージです。そして、覚えることが多そうな組み立ての作業も、実は2週間もあれば大体の仕事を覚えられるのだとか。それでも、もし「仕事が体力的に辛い」「作業についていけなくてしんどい」と感じた場合は、以下の手段を取ることをオススメします。

<配属部署が辛かった時の対処法4つ>

|

経験者曰く「最初の2週間は誰しも『この仕事は絶対に自分に向いてない』と思う」のだとか。いうなれば誰もが通る道なのだそうです。しかし1ヶ月もすると、作業全体の流れも見えてきて、業務に取り組む負担も軽減されていくのだとか。なので「まずは1ヶ月頑張って欲しい!」と経験者がエールを送っていました。

それでも状況が改善されなければ、周りの先輩社員の力を借りましょう。まずは自分が困っていること、具体的に何をどう変えたら良いかを聞いてみて、アドバイスを愚直に実践してみましょう。

「先輩社員の力も借りたけど、どうしてもこの仕事に向いてない」と感じたら、配置変更希望を出しましょう。これでもし2週間動きがないようなら、いよいよ病院から診断書をもらいましょう。医者に「体のどの部分が痛むか」または「どんな時に憂鬱な気分になるか」を相談すれば、大抵診断書を貰えます。診断書を貰えれば高い確率で配置転換してもらえますが、次回の更新も厳しい状況になるのは事実です。なので、診断書をもらうのは本当に最終手段だと考えましょう。

このような厄介な状況を避けるためにも、面接時に配属先の希望を伝えることも大切です。必ずしも希望が通るわけではありませんが、人事もある程度考慮することが期待されます。遠慮してしまって、自分の適性に合わない部署に配属されてしまったら、ご自身もつらいですし、雇用主も作業効率が下がってしまって不利益を被ります。お互いのためにも、自分の希望は積極的に発信しましょう。

一台の自動車を完成させるやりがいは、どの工程も同じ

ここまで、楽な工程とハズレの工程をご紹介してきました。確かに、工程によって業務の難易度は様々ですが「昨日できなかったことが、今日はできるようになった」という達成感は、どの工程に配属されても変わりません。何より、自分が手かげた自動車を街で見かけた時の誇らしい気持ちは格別です。

もし、自動車製造の期間工にチャレンジしたいという気持ちが湧いてきたら、ぜひジョブハウス工場をご利用ください。ジョブハウス工場では有名自動車メーカーを始めとする自動車製造業の期間工案件を多数紹介しています。さらにあなた専属のキャリアアドバイザーが、内定獲得まで丁寧にフォローします。登録はたったの1分で完了します。まずはどんな仕事があるのか、ジョブハウス工場をチェックしてみてください。