工場で働く方の中には夜勤があるという方も多いでしょう。しかし夜勤明けの上手な過ごし方が分からず「仕事の疲れが全然取れない」「いくら寝ても眠くてだるい」といったお悩みを抱えていませんか?

そこで今回は、工場の夜勤明けの過ごし方について徹底解説!身体や心の疲れをリセットできる過ごし方に加え、リフレッシュできる入浴法や入眠方法もご紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。

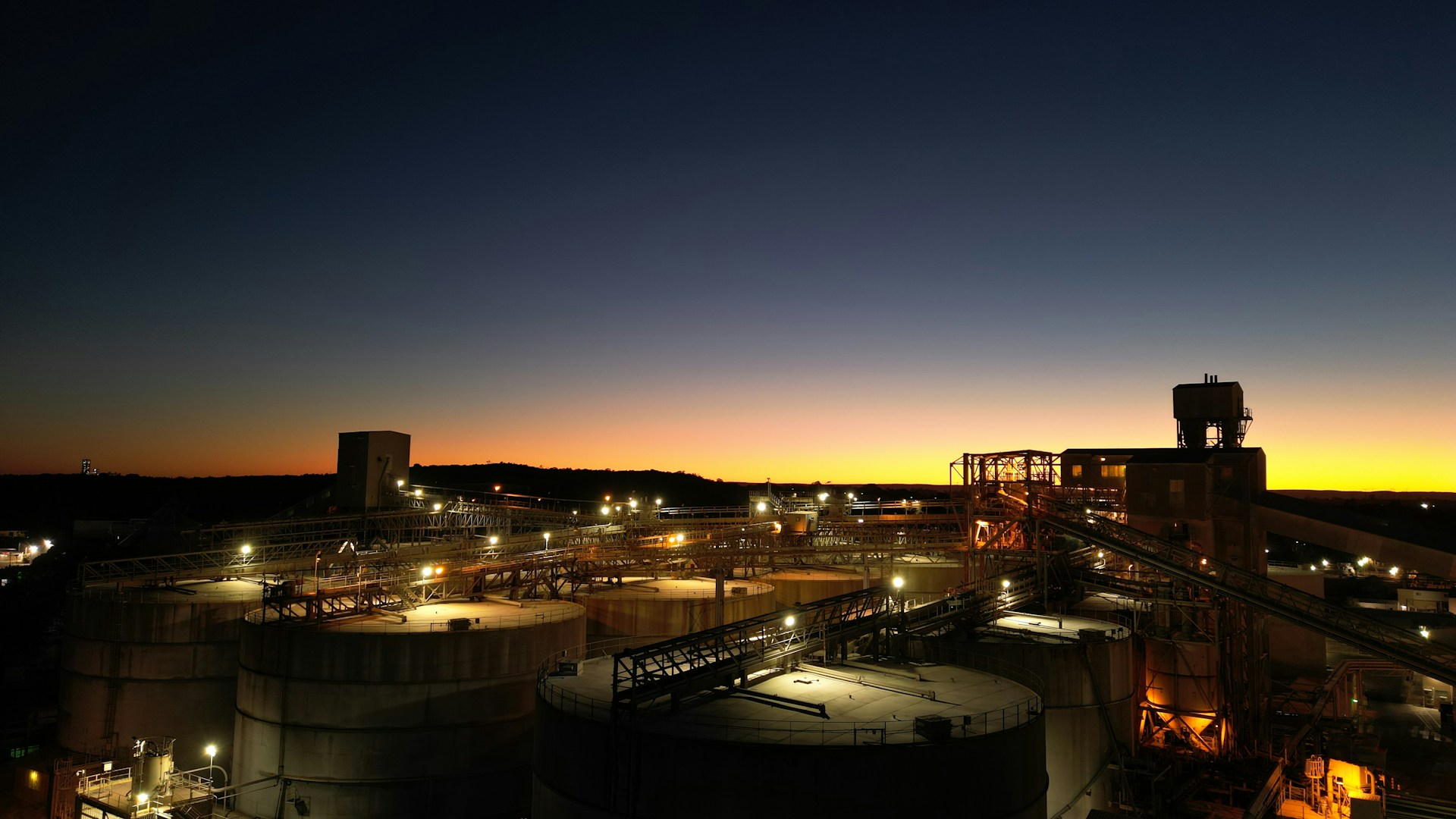

夜勤が発生する2交替制、3交替制の働き方

まずは「夜勤が発生するのはどんな働き方なのか」という点を押さえておきましょう。工場で夜勤が発生するのは、主に「交替制」と呼ばれる仕組みにおいて。交替制とは、文字通り「複数の従業員が交替で勤務する制度」を指し、工場の他にも病院・ホテルなど24時間稼働する施設で導入されています。

なお交替制勤務の多くは、24時間を12時間ずつ、つまり1日を2つに区切る「2交替制」と、24時間を8時間ずつ、すなわち1日を3つに区切る「3交替制」に分けられます。2交替制は「日勤」「夜勤」、3交替制は「早番」「中番」「遅番(夜勤)」をそれぞれローテーションするのが一般的です。

工場勤務の夜勤できついと感じるポイント

さて、前章で夜勤の背景には交替制という仕組みがあることが分かりましたね。先にお伝えしたように、工場は24時間稼働を前提とするところも多いため、製造業界では比較的夜勤が発生しやすいようです。

ところで、インターネット上で「工場 夜勤」といったキーワードで検索しようとすると「きつい」「疲れる」などの関連ワードが出てくることも…。一体なぜ工場の夜勤はきついと言われるのでしょうか。続いては工場で夜勤を担う人がきついと感じやすいポイントをチェックしてみましょう。

生活リズムが崩れる

1つ目のポイントは、日々の生活リズムが崩れてしまうことです。夜勤が続くなどして普段から夜間に活動することに慣れてしまった後、急に生活リズムを逆転させて日中に活動すると、体調を崩してしまう場合があります。生活リズムが崩れると、睡眠や食事の時間が不規則になります。すると高血糖・高血圧といった肥満の原因に繋がったり、過敏性腸症候群などといった胃腸の不調を引き起こす可能性もあります。

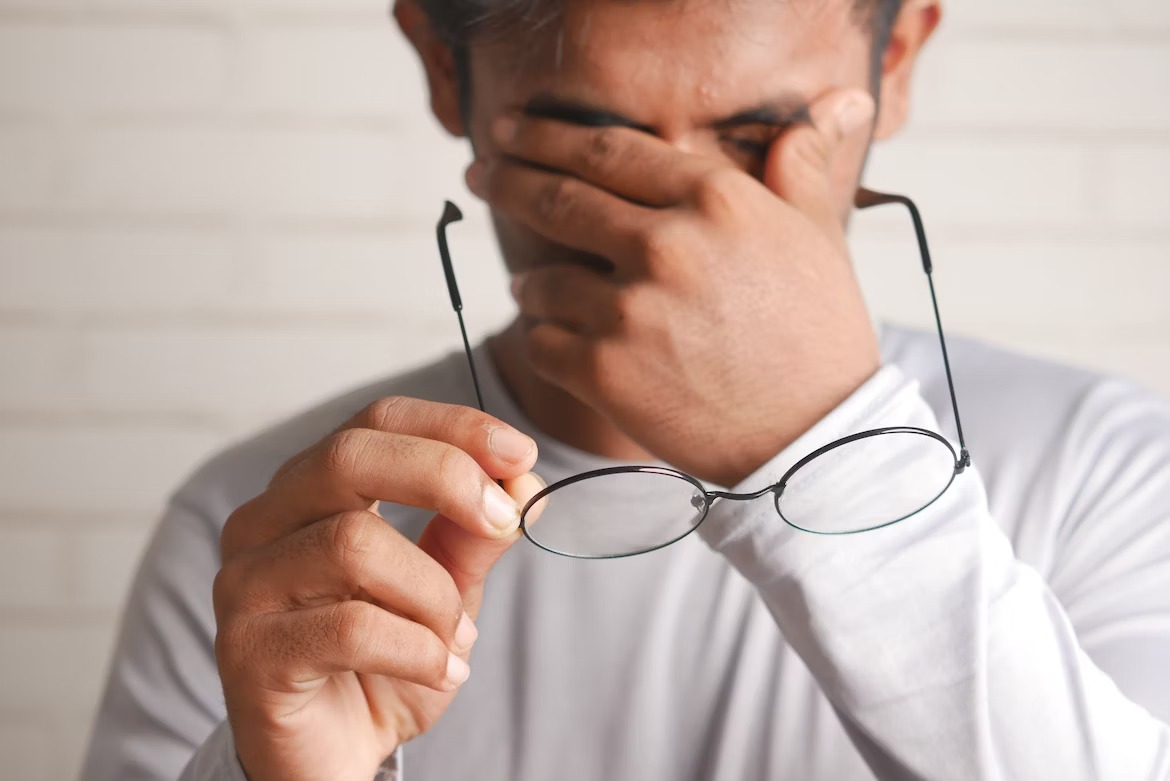

睡眠不足になる

2つ目のポイントは、睡眠時間が足りない・睡眠の質が悪いことから、日々の疲れが身体に蓄積してしまうことです。

人間の身体は太陽光を浴びることで体内時計がリセットされ、眠気を誘発するホルモンの分泌が止まります。しかし夜勤明けの場合は朝から睡眠を取るため、眠る前に太陽光を浴びてしまうと、なかなか眠りにつきにくくなってしまいます。また昼間は多くの人が活動的になるので、周囲の生活音が気になり熟睡できない人もいるでしょう。

<睡眠不足が続くとどうなる?>

| 人間は寝ている間に、身体の調子を整えるホルモンが多く分泌されます。これらのホルモンには疲労回復や食欲のコントロールなど、様々な効果があります。しかし睡眠不足の場合はホルモンの分泌量も少なくなるため疲れが取れにくく、メタボリックシンドロームや糖尿病などといった生活習慣病のリスクが増大します。 |

友人や家族と予定が合わない

3つ目のポイントは、日中に活動する友人や家族と予定が合いにくいことです。また、仮に出かける予定を立てたとしても、仕事の疲れで約束の時間に寝坊をしたり、身体のだるさと眠気で楽しい時間を過ごせないこともあります。そのため人によっては周囲の人間関係が面倒に感じてしまい、最終的には世間と切り離された「孤独感」を味わう方もいるようです。

【OK例】工場の夜勤明けでおすすめの過ごし方

夜勤がきついと感じる人は、まず始めに夜勤明けの過ごし方を見直してみましょう。ここでは工場の夜勤明けでおすすめの過ごし方を5つ紹介します。夜勤でも疲れにくい身体を目指したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

帰宅後は少しだけ仮眠する

夜勤明けに帰宅した際は、できるだけ1〜2時間程度の仮眠を心掛けましょう。すると目覚めたときに脳が覚醒状態になるので、睡眠の満足感が高くなります。

また目覚ましを設定する時間は「レム睡眠・ノンレム睡眠※」のサイクルを意識しましょう。睡眠時間の管理はスマートフォンのアプリでもできるので、スッキリ目覚められる最適な時間を見つけられるとベストです。

<※レム睡眠・ノンレム睡眠とは>

| 人間は寝ている間、身体の状態の違いから「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」の2つの状態を交互に繰り返します。レム睡眠では脳が活発に動いており、記憶の整理や定着が行われます。一方ノンレム睡眠では脳が休息状態に入り、脳や身体の疲労を回復します。このように深い眠りと浅い眠りを繰り返すことで、一定の時間になるとスッキリ目覚めることができます。 |

決まった時間に食事を取る

長時間眠った後は、起床後に朝食を食べるのがおすすめです。人間は起床後に朝食を食べることで体内時計がリセットされ、身体が朝だと認識する効果があります。また前章で述べた通り、食事の時間が不規則だと生活習慣病を引き起こす原因にもなるので、なるべく同じ時間に朝食を食べて生活リズムを整えましょう。

家でできる趣味を見つける

夜勤明けの時間は早朝であることが多く、買い物や暇つぶしができる店も開いていません。また夜中も同様に営業中の店が少ないので、ゲームやアニメ鑑賞といったインドアな趣味を見つけると退屈せずに済みます。また早朝や夜中にランニングをするなど、人の少ない時間帯に体を動かすこともおすすめです。

朝日を浴びない

夜勤明け直後には、なるべく朝日を浴びないように過ごすのがおすすめです。なぜなら人間の身体は、朝日を浴びることで「今は朝だ!活動する時間だ!」と認識する機能を持っているから。すると体内の信号により体温が上昇し、その結果、眠るのに適さない状態になってしまうのです。帰宅後「眠いはずなのになかなか寝付けない…」という辛い状況を避けるためには、夜勤明けの帰り道では強い太陽光を極力浴びないように気をつけてください。季節にもよりますが、つばの広い帽子・日傘・サングラスなどを適宜活用し、強い光をできるだけ目に入れないように心がけてみましょう。

スグお酒を飲まない

夜勤明けには、疲れた心と身体に沁み入るご褒美の一杯を…とついついお酒に手が伸びてしまうもの。しかし結果として、その一杯がかえって疲れを取る邪魔をする恐れがあるようです。というのもお酒に含まれるアルコールは、「代謝」という体の中の動きによって、眠っている間に人体からゆっくり抜けていく性質を持っています。その際、代謝の反動として脳の働きが徐々に活発になり、眠りが浅くなってしまうとされているのです。退勤直後にはお酒を飲みたい気持ちをグッと我慢して、仮眠から目覚めた後の楽しみにとっておくのが良いでしょう。

またお酒の他にも、コーヒー・紅茶・エナジードリンクなど、カフェインを多く含む飲み物も夜勤明けには避けたほうがベターです。カフェインには興奮作用があるため、疲労感を軽減させてくれる一方、覚醒を促す作用も。カフェインの人体への影響は3〜7時間程度持続するので、こちらも仮眠前の摂取は避けて、起床後の眠気覚ましも兼ねて楽しんでください。

【NG例】工場の夜勤明けでおすすめしない過ごし方

工場の夜勤明けのおすすめの過ごし方をチェックしたところで、今度は反対におすすめできない過ごし方を3つ紹介します。それぞれ自分の生活習慣に当てはまるものがあるか、ぜひ確認してみてください。

帰宅後はひたすら寝る

「夜勤明けに家に帰ると、夕方頃までぐっすり寝てしまう」なんて方は要注意。人間は睡眠不足だけでなく、寝すぎの状態も健康に支障が出てしまいます。寝すぎによって引き起こる症状は様々で、例えば頭痛や筋肉痛、倦怠感などが挙げられます。そのため仕事中に眠くなったり、身体がだるくて作業に集中できないこともあるでしょう。なので帰宅後すぐの睡眠は1〜2時間程度の仮眠に収めて、寝すぎによる体内時計の乱れに注意する必要があります。

ずっと家の中でだらだら過ごす

夜勤明けにしっかり睡眠を取って疲労を回復したとしても、起きた後も部屋でダラダラ過ごしては運動不足の原因になります。運動不足は生活習慣病の発症リスクを増大させるほか、体力が落ちて疲れやすい身体になってしまいます。なので日頃から身体を動かす習慣をつくるといいでしょう。またランニングやスポーツなどの激しい運動が苦手な方は、スーパーやコンビニまで歩いて行くなどの軽い運動から始めてみるのもおすすめです。

食事をまともに摂らない

1日1食しか食事を取らなかったり、お菓子や油物などといったバランスの悪い食事ばかりを続けると、免疫力の低下や胃腸の調子が悪くなる原因になります。なので理想は1日3食、栄養バランスの整った食事を心掛けましょう。また夜勤明けにご飯を食べる際は、野菜や乳製品、卵料理など消化の良い食べ物を食べるのがおすすめです。これらの食べ物は睡眠中も胃腸に負担をかけないので、しっかりと身体の疲れを取ることができます。

疲れがすっきり取れる入浴法

.jpg-k5Jc2T0eRB14i181)

前章では夜勤明けの過ごし方のOK例とNG例の両方を知ることができましたね。工場の夜勤に臨んだ後にはぜひ参考にしてみてください。さて、続いてこの章では疲れがすっきり取れる入浴法をご紹介します。OK例の過ごし方と合わせて取り入れれば、ますます健康的に夜勤明けを乗り切れるはず。続けてチェックしていきましょう。

シャワーだけではなく湯船に浸かる

夜勤の疲れを癒やすためにまず心がけたい入浴法は、湯船にお湯を溜めて浸かるということです。仕事で疲れた後には、時間短縮のためについシャワーだけで済ませてしまいがち。ですが、疲労回復には湯船にゆったり浸かるのがとても効果的なんです。温かいお湯に浸かることで血の巡りが促進され、夜勤で疲れた関節や筋肉を隅々までしっかりほぐすことができます。さらに全身に水圧がかかることによりリンパの流れも良くなり、体内の疲労物質や老廃物のデトックス効果も期待できます。

おすすめは適温の半身浴

せっかくお湯を溜めるひと手間をかけるからには、ただ浸かるより効果的な入浴法を押さえておきたいところですよね。そこでおすすめなのが半身浴です。半身浴の湯量の目安は、湯船に入った際にお湯の高さが胸下〜おへその上あたりに来る程度。適量のお湯に浸かることで下半身に集中的に水圧がかかり、脚に滞っていた血液の流れが促され、むくみや脚の張りを解消できます。特に工場の夜勤は立ち仕事が中心の場合も多いので、脚の疲れを重点的にケアできる半身浴が疲労回復にうってつけなんです。

なお、半身浴をする際はお湯の温度と入浴時間にも気をつけましょう。疲労回復のために望ましいのは、38〜40度ほどとややぬるめのお湯に15〜20分程度浸かること。熱いお風呂が好きな方にはやや物足りなく感じられるかもしれませんが、副交感神経を刺激してリラックス効果をもたらすのにはぬるめのお湯が適しています。反対に、42度以上の熱いお湯に浸かってしまうと、交感神経が活発になり、その後の睡眠に悪影響が及ぶ恐れがあるので要注意。特に寒い冬場の明け方は、熱いお風呂はヒートショックの原因にもなり得るので、避けたほうがベターかもしれません。

入浴剤でさらにリラックス

夜勤明けの疲れをすっきり取るためには、入浴剤を活用するのもおすすめです。特に炭酸ガス系の入浴剤は血管を広げて血行を良くする効果が高く、疲労物質や老廃物を効率よく排出するサポートをしてくれます。また、好きな香りに包まれて過ごすバスタイムは、精神的な満足度も高く、リラックスできる至福の時間となるでしょう。近年は市販の入浴剤の香りもバリエーション豊かに展開されているので、お気に入りを探してみるのも良さそうです。もちろん無香料の入浴剤も市販されているので、強い香りが苦手な方はそちらをチェックしてみてください。

快適な入眠方法

工場の夜勤明け、お風呂で疲れを取った後にはぐっすり眠って元気をチャージしたいですよね。この章では記事の締めくくりとして、快適に入眠するためのコツをご紹介。ぜひ前章でご説明した入浴法と併せて実践して、夜勤明けの疲れをリセットしましょう。

適切な温度&湿度が重要

夜勤明けに限った話ではありませんが、スムーズに眠りにつくためには温度&湿度の調整が重要です。なぜなら、人間の身体は体温が下がる時に自然と眠気を覚える仕組みを持っているから。そのため入眠時には、入浴によって上昇した体温がスムーズに下がる環境を整えましょう。具体的には、夏場は26度程度、冬場は16〜20度程度が理想的な室温とされています。季節を問わず湿度は50〜60%にすると、過度な乾燥やじめじめ感を感じづらく快適に就寝できるでしょう。なおエアコンだけではなく、適宜加湿器や除湿機を組み合わせて使うことで、快適に眠れる環境を整えやすくなります。

ちなみに、寝室をずっと閉め切っていると空気が汚れてしまうため、せっかく温度&湿度を調整しても快眠効果が薄れてしまう恐れがあります。定期的に窓を開け、5〜10分程度の換気を行うこともお忘れなく。

音や光を遮断

快適に入眠を促すためには、温度・湿度に加えて音や光も重要な要素です。

一般的に眠りを妨げるとされている音の大きさは40〜50デシベル以上であり、例えばエアコンの室外機・子どもの足音・会話時の小さめの声などが相当します。つまり騒音とまではいかないレベルの音であっても、眠りの妨げになってしまう可能性もあるようです。夜勤明けは特に、多くの人々が活動を始める時間帯であり、周囲の生活音が気になりがち。音が気になってなかなか眠れない、といった場合には、聴覚への刺激を抑えるために耳栓を活用してみるのも良さそうです。また「静か過ぎると逆に眠れない…」という方には、睡眠時向けのヒーリングミュージックを小さめの音量で流してみるのもおすすめです。ただしイヤホンやヘッドホンで音楽を聞きっぱなしで眠ると、小さな音量であっても聴覚への刺激が強くなってしまうので、耳元からある程度離れた位置のスピーカーを使うように気をつけてください。

音と同様、光も快適な眠りを妨げる場合があります。そのため、外が明るくなる夜勤明けの時間帯に仮眠を取る際は、寝室が充分に暗くなるように環境を整えましょう。まずは今使っているカーテンをチェックして、もし遮光素材でなければぜひ遮光カーテンに取り替えてみてください。それでも眩しさが気になった際には、アイマスクを取り入れてみるのも効果的です。

寝室のレイアウトにも注意

夜勤明けの睡眠の質にこだわるなら、実は寝室のレイアウトもとても大切です。まず意識したいのは、ベッド・布団をエアコンの風が直接当たらない位置にすること。エアコンの風が直接当たる状態で眠ると、皮膚表面の温度が急激に変化することになり、それがトリガーとなって睡眠が浅くなってしまいます。せっかく室温を適温にするためにエアコンを使用したのに、かえって快眠が遠ざかってしまう…という本末転倒な事態を避けるためにも、ベッド・布団とエアコンの位置関係には気をつけましょう。

また窓のすぐそばは外気の影響を受けやすいため、夏場は暑く、冬場は寒くなりがちです。もちろんスペースとの兼ね合いもありますが、可能であれば、窓からも少し離れた場所にベッド・布団を配置するのがおすすめです。

まとめ

今回は工場の夜勤明けでの過ごし方について、具体的なOK例とNG例や、疲労回復に効果的な入浴法&入眠方法を交えながら解説しました。

夜勤の仕事は睡眠不足による生活リズムの乱れによって、慢性的な疲労や体調不良の原因になってしまいます。しかし夜勤明けの過ごし方をひと工夫するだけで、夜勤明けでも疲れにくく、健康的な身体づくりの手助けができます。工場の夜勤で働く人は、ぜひ今回の記事を参考に自身の生活習慣を見直してみてください。

ジョブハウス工場では、夜勤の仕事だけでなく日勤の仕事も多数掲載しています。無料の会員登録をすると、工場専門のキャリアアドバイザーにLINE&電話でお仕事相談ができます。

まずは無料の会員登録から始めましょう。