はじめに

当たり前のことと思われるかもしれませんが、自動車(道交法上の「自動車」は自動二輪や大型・小型特殊自動車も含まれる)を運転するには、必ず《免許》が必要です。

では、運転する自動車の種類によって取得・所持するべき免許が違うのはご存知でしょうか?このページでは、どの自動車にどんな免許が必要なのかを説明・ご紹介していきたいと思います。

ドライバーの仕事に興味がある、もしくはドライバーの仕事に就きたいと思っている方は読んでおいた方が良いかと思われます。

日本の免許の種類っていくつあるの?

日本にある運転免許は数多くありますがそれらは第一種運転免許と第二種運転免許にそれぞれ分類されます。この2つを明らかにしつつ免許の種類においても説明していきます。

第一種・第二種運転免許の違い

・第一種運転免許とは?

日本における道路交通法上の免許区分のひとつで、自動車や原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な免許です。

また荷物輸送の場合報酬を得る緑ナンバーでもこの資格で運転することが出来ます。

・第二種運転免許とは?

日本の道路交通法上の免許区分のひとつで、バスやタクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする(営業ナンバーの乗用自動車で、旅客を乗せて商業的な活動をする)場合や、運転代行の業務として顧客の自動車を運転する場合、すなわち旅客運送契約遂行として自動車を運転する場合に必要な運転免許です。

これら2つを比較してみると第一種運転免許の場合営業目的のために人を乗せて運転することが出来ないということが分かります。

運転免許の種類ってどれだけあるの?

・第一種運転免許の場合

原付免許、小型特殊免許、普通二輪免許、大型二輪免許、大型特殊免許、普通免許、中型免許、大型免許、けん引免許の9つがあります。

・第二種運転免許の場合

普通第二種免許、中型第二種免許、大型第二種免許、けん引第二種免許、大型特殊第二種免許の5つの種類が存在します。

このように運転免許は数多くの種類が存在しており免許によって活かし方は様々です。

また免許だけでなくドライバーの職業も同時に種類が多いものになりますので次にドライバー業の種類とそれぞれの免許の関係について説明していきます。

ドライバー業の数ってどれくらいあるの?

年々ドライバーの数が減少している傾向もあり比較的に需要が高いことが特徴となります。ここからはドライバーの種類を大きく4つに分けて説明していきます。

・タクシードライバー

タクシードライバーの仕事は、お客様を希望する目的地まで送り届けることです。日々利用者が大変多い職種にはなりますが、タクシードライバーの数は全国でおよそ40万人とも言われております。

ドライバーの数も多いタクシー業界ですが最近では高齢者を対象とした介護タクシーや飲酒などにより自ら運転することが出来なくなったお客様の代行運転など業務内容も多様になっています。

また、タクシードライバーになるために必要になる免許は普第二種運転免許になります。

・バスドライバー

バスドライバーの仕事は、お客様を目的地まで送り届けることです。

種類もたくさんあり、街中の停留所を回る路線バスや、観光名所を回る観光バス、学生や幼稚園生を対象とする送迎バスなど業種は大変様々なものとなっております。

また、バスドライバーですが必要になる免許は大型バスの場合大型第二種運転免許であり、送迎バスなどのマイクロバスの場合中第二種運転免許になります。

・トラック・運送ドライバー

近年物流業界の発展により年々ドライバーの需要が上昇している職種になります。またトラックは大型から小型まで様々な種類が存在しており、業務によって運転する車両は大きく異なります。

従って必要になる免許は普通免許、中型免許、大型免許と業務によって変わり、中にはけん引免許を必要とする業務も存在します。

・宅配、配達ドライバー

宅配・配達は各家庭への日々の配送や、会社や学校など法人宛に物資を届けるドライバーのことであり業務の対象が非常に様々なものになっています。

職種も多様にあり引っ越しやルート配送、セールスドライバーなどが存在しています。また、必要となる免許は普通免許、中型免許、大型免許と業務内容によって変わります。

このように就く仕事によって必要になる免許は様々です。自分が就きたい仕事に必要な免許を取得していただけたらと思います。

新しくなる免許制度

ここからは新たに平成29年3月12日より免許制度が変わったことからこの新制度について簡単に説明していきます。

何が変わるの?旧制度と新制度の違い

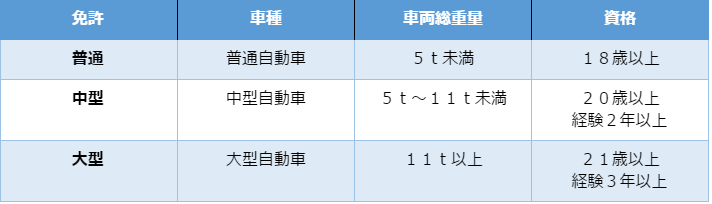

旧制度と新制度の違いを表を用いて説明していきます。

・旧制度の場合

このように免許の種類は大きく分けて3つの種類があります。

また旧制度の場合普通免許のみで運転することが出来るのは車両総重量が5t未満の自動車であれば運転することが可能でした。しかし新制度となるとこちらが変わります。

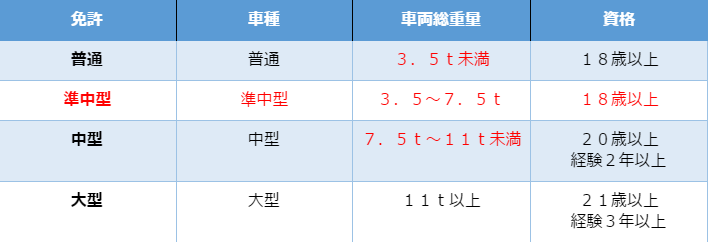

・新制度の場合

このように赤くなっている部分が旧制度から新制度になり変更された内容になります。表を見てもわかるように新制度の場合普通免許で運転できる幅が狭くなっています。

また普通免許と中型免許の間に準中型免許を設けることで中型免許の車両総重量の基準も変わっていることが分かります。

※新制度改定前に免許を取得されている方は旧制度のままご利用いただけます。

詳しくは、ジョブハウスドライバーの《準中型自動車免許》の記事をお読みください。

新制度によって何が変わるの?

普通免許で運転できる幅が狭くなっていることから新制度は悪いものと捉えられがちです。

しかし準中型の免許に目を向けてみると資格は18歳以上であれば経験の有無は問われない上に運転できる車両総重量は3.5t~7.5tと旧制度の普通免許5t未満よりも運転できる幅が広くなっていることが分かります。

このことに大きな影響が与えられるのは、ドライバー業界です。

近年の物流業界の発達により全体的にみてもドライバーの数が足りていない企業が多く存在しています。

これまで5t未満の小型トラックは運転出来ましたが配送などで使われるトラックは5tを超えるケースが多く中型免許が必要になっていました。

そのため新卒者の多くは経験2年以上や20歳以上の条件をクリア出来ず結果的に若い世代のドライバー減少に繋がってしまいました。

しかしこの度、新制度により18歳であれば経験の有無を問わず7.5t未満の自動車なら乗ることが出来ますので若い世代のドライバー人口上昇に繋がることが見込まれます。

このように新制度の恩恵は悪いことだけでなくドライバー業界にとっては良い傾向になり、ドライバー業界の門が多くの人に広く開かれたことになります。

最後に

ここまで免許の種類やドライバーの種類、免許の新制度について説明してきました。ドライバー業界からしてみれば今後大きく変わっていくことが予想されます。

なお《ジョブハウスドライバー》には各種免許についても詳しく記載されておりますのでそちらもぜひ覧になっていただければと思います。

また《ジョブハウスドライバー》の中にはタクシー・バス・トラック・配送ドライバーなどの各種ドライバーの求人情報や関連記事もございますので転職活動をお考えの際にはこちらもぜひご覧になってみてください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!